本科招生专业:设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技)、风景园林、非物质文化遗产保护

硕士研究生招生学科:艺术学、设计学、设计、风景园林

(电话)0411-86324493

(邮箱)595233957@qq.com

(网址)https://ysxy.dlpu.edu.cn(可点击链接查看)

1.设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技)Design,Interdisciplinary

设计学类包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术和艺术与科技专业。在艺术设计学院进行培养,修业四年。第一年实施通识教育,按照大类培养,统一安排9门专业课程:形态认知、艺术概论、艺术设计史、专业导论、科技发展史、设计原理、形态表达、形态构成、造型基础。

新生入学后,学院组织学生参加大类分流政策解读;分流前发布方案,根据学生志愿和综合成绩进行专业分流。 学生经过分流后,分别进入视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术和艺术与科技专业,执行相应专业培养方案。

(1)视觉传达设计 英文名:Visual communication design

【专业介绍】

本专业是国内高等院校中首批开设的艺术设计类专业之一。专业始建于1985年,1995年开始招收本科生,2004年开始招收硕士研究生。专业现有一支知识结构、学历结构、年龄结构合理,素质精良的教师队伍,博士及在读博士5人。2013年视觉传达设计专业被评为辽宁省综合改革试点专业。2015年6月辽宁省教育厅开展的省高校本科专业综合评价中在省内同类专业排名第二名。2015年荣获首批辽宁省普通高等学校本科优势特色专业。专业获批2020年度国家级一流本科专业建设点。

本专业牢牢把握视觉传达设计相关领域的学科前沿和发展趋势,坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养具有社会责任感、职业素养与团队合作精神;在文化素质方面具有一定的中国传统文化素养、文学艺术修养;掌握系统的视觉传达专业基础理论知识和原理;掌握图形设计、信息设计、品牌策划与传播理论知识;具有利用现代工具对设计需求进行分析、研究、沟通协作和创造创新能力;能够在视觉传达设计相关领域、政府宣传部门、中高等院校、大中型企业市场部门、传播机构、社会组织等领域从事与视觉传达方面相关设计、教学、研究与管理工作的高级应用型人才。

【培养特色及优势】

本专业在学校学科专业体系中具有独特的地位和多维度的作用,既是艺术与技术交叉融合的典型代表,也是连接学科生态、服务社会需求的重要纽带。专业依托大连工业大学“服务国家消费产业、塑造国民品质生活”办学使命,围绕“服务辽宁、面向全国”的定位,不断拓展文化创意产业、数字产业、互联网行业等领域的复合型人才培养。

【主干课程】

创意思维、界面与交互设计、图形设计、信息可视化设计、品牌设计、文化造物设计、服务设计、广告创意、整合创新设计、地域协同设计。

【就业去向】

随着科技的进步和人们生活需求的变化,视觉传达设计行业也呈现出新的发展趋势,如品牌设计师(全案策划)、交互设计师、视觉动态设计师(MG/广告特效),新型方向包括元宇宙空间视觉设计、人工智能协同设计,以及自由职业等。学生可以在数字科技、创意设计、交互传媒、网络游戏、广告策划、高等院校、文化宣传等领域从事创意设计、数字交互、品牌策划、文化传播、设计教学及管理等一线创新设计工作。目前,毕业生就职于字节跳动、阿里巴巴集团、腾讯公司、比亚迪有限公司、吉利控股集团、百度、正邦设计、小红书等国内知名企业。

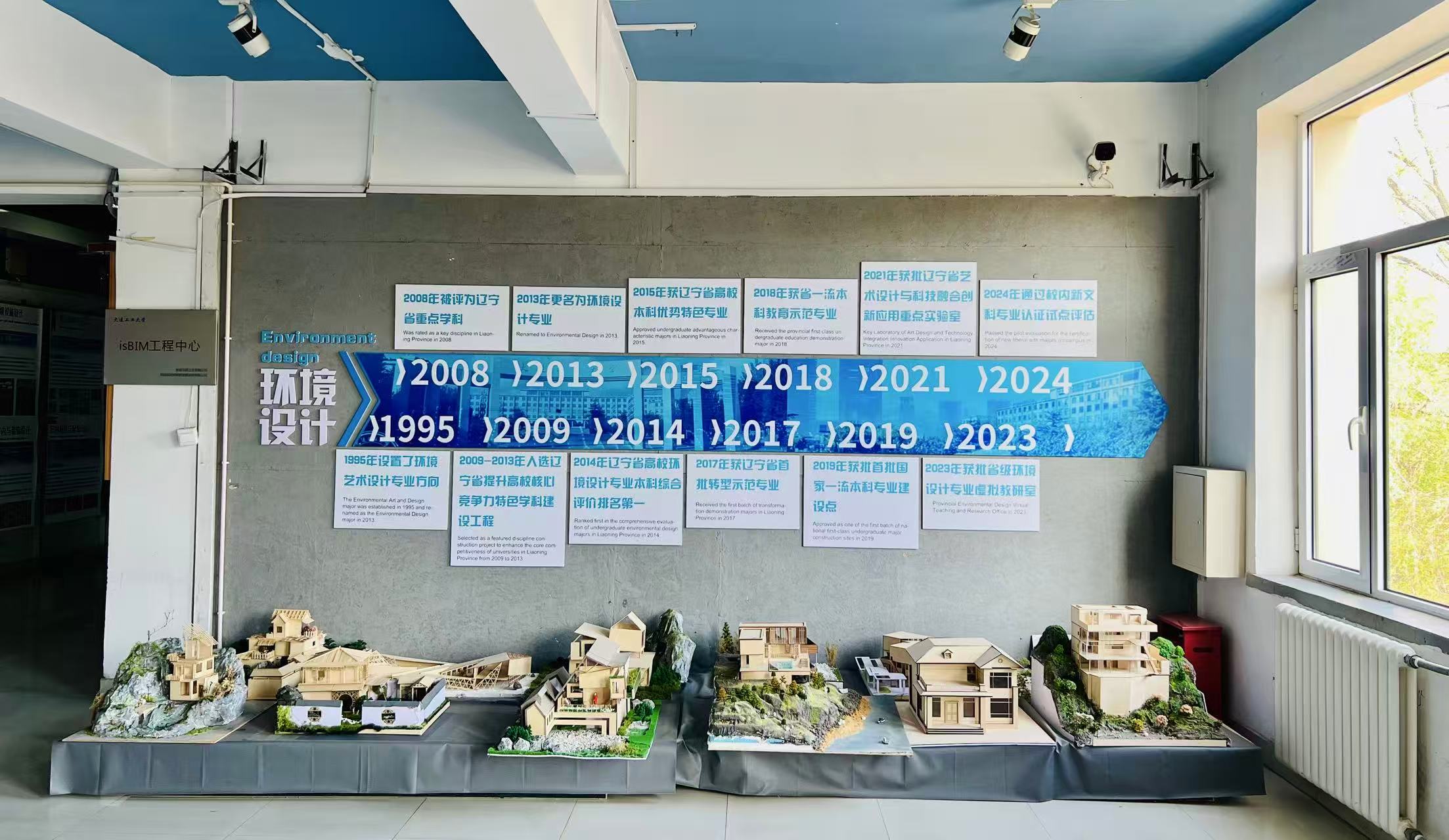

(2)环境设计 英文名:Environmental design

【专业介绍】

本专业创建于1995年,是首批国家一流本科专业建设点。专业秉承立德树人理念,依托轻工底蕴,聚焦文旅产业、生态人居及老年友好环境领域。培养具国际视野、跨学科思维与创新实践能力的高素质应用型人才,助推地方经济可持续发展。

【培养特色及优势】

专业依托学校以工为主的背景,紧密结合全面振兴东北老工业基地的国家发展战略,以国家及地区经济产业结构战略性调整和人才需求为导向。2014年辽宁省高校环境设计专业本科综合评价排名第一;2015年获批辽宁省高校本科优势特色专业;2017年获辽宁省首批转型示范专业;2018年获省一流本科教育示范专业;2019年获批首批国家一流本科专业建设点;2023年获批省级环境设计专业虚拟教研室;2024年通过校内新文科专业认证试点评估。依托国家级、省级科研平台,陆续建立中央地方共建虚拟实验室、省重点实验室、BIM实验室等完备实训空间体系,形成开放共享的实践育人机制。为学生提供了卓越的学习和实践环境。

【主干课程】

室内、建筑、城乡景观设计基础,设计思维与方法,居住空间室内与装饰设计,展示空间设计,公共空间设计专题Ⅰ、Ⅱ,跨专业创新设计

【就业去向】

学生毕业后能够在建筑、室内、景观空间等领域从事设计、研究与管理工作。就业区域以辽宁为中心辐射全国,为东北及各地输送契合行业需求的优秀人才,依托专业在东北地区设计领域的影响力,毕业生成为相关行业骨干,助力区域经济社会发展。

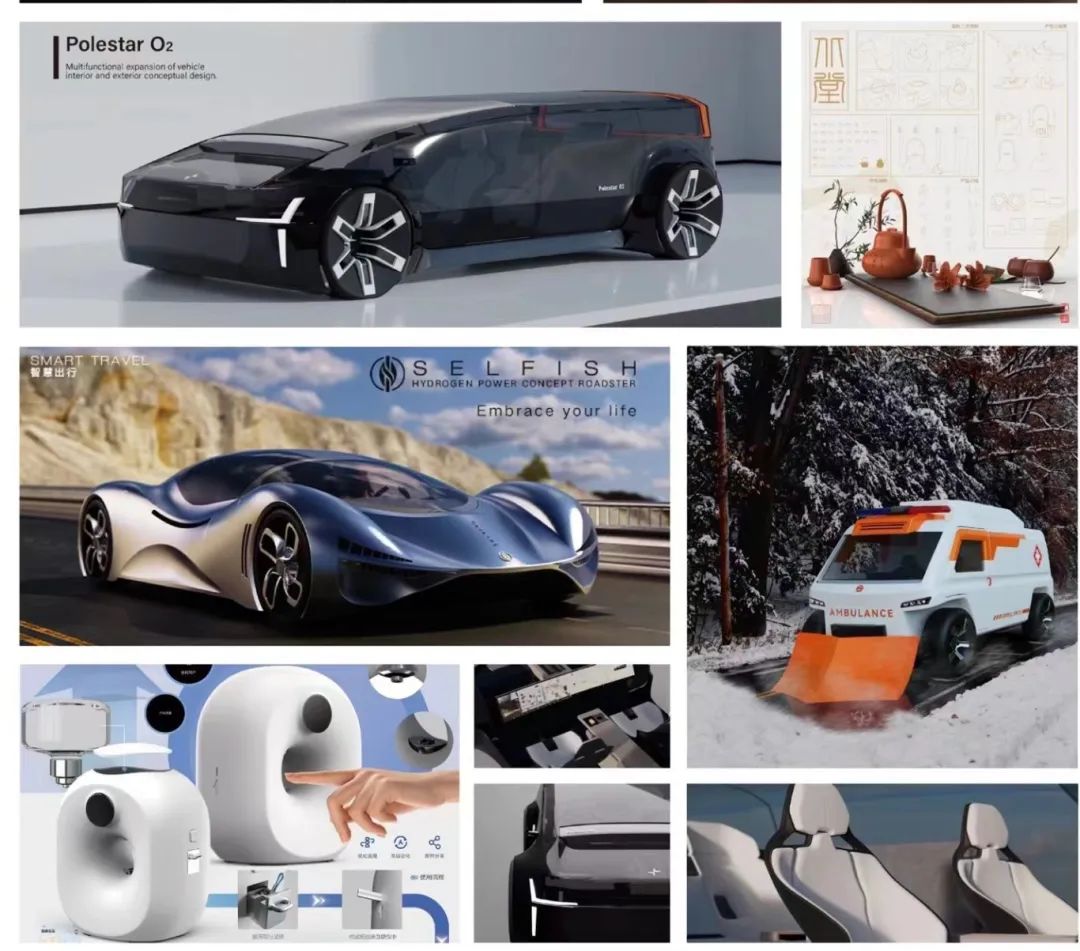

(3)产品设计 英文名:The product design

【专业介绍】

产品设计以社会发展和用户需求为基础,通过创新思维和系统设计方法,将艺术与科技、功能与创新结合、从概念设计到实践落地的各个阶段,对产品的功能、用户体验、材料工艺以及成本供应链等因素,为用户提供高品质、高性价比的产品解决方案,推动社会经济的可持续发展。

【培养特色和优势】

本专业前身为艺术类工业设计专业,始建于1995年,遵循“厚基础、宽领域、多方向、重能力”的教育理念,以培养知识、思维、能力、情感等多方面发展的具有整合创新能力和设计思维的高素质应用型人才为目标,构建以服务设计市场、提升产业创新价值为导向的专业教学体系。

本专业师资力量强,教学成果突出,现为国家级人才培养模式创新实验区、省级紧缺人才培养基地、省级大学生校外实践教育基地、省级示范专业、省级实验教学示范中心,省级本科专业综合评价排名第四。

专业具有较强的校企交流和国际交流基础,建设校外实习基地20余处,产业学院单位近10处,给予在校生丰富多元的实践实习机会。

【主干课程】

造物史、产品设计人因工程学、材料与工艺、产品设计流程与方法、系统设计、概念设计、寒地产品设计等。

【就业去向】

毕业生可在制造业、服务业、科研部门等领域从事具有整合创新能力的创意型工作,包括产品开发设计、交互体验设计、系统服务设计、商业创新及文化传播传承等。就业企业包括:华为、小米、创维、海尔、腾讯、奇瑞汽车、中车集团、中国邮政、爱奇艺、哔哩哔哩等。

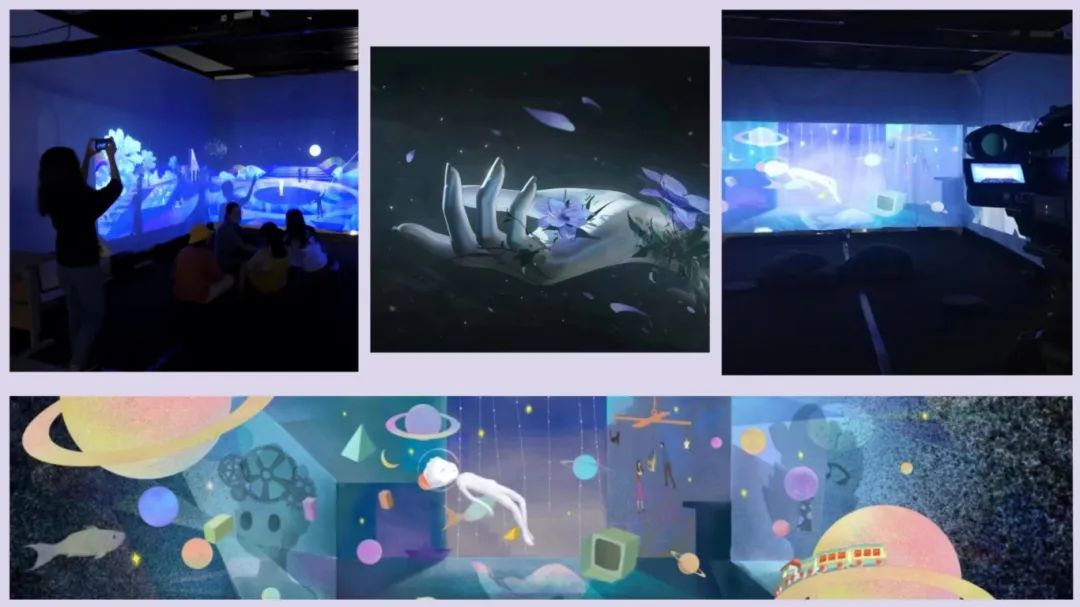

(4)数字媒体艺术 英文名:Digital media art

【专业简介】

本专业成立于2003年,2004年招收数字媒体方向研究生,是国内最早一批开展数字媒体艺术专业教育的本科专业之一。20多年的专业教育积累,取得了丰硕的教学、科研和行业实践成果。教师和学生在国内外多个大型比赛和活动中斩获重要奖项,本专业师资力量强,具有国外留学和访学经历的教师6人,博士10人(含在读)。本专业教学成果突出,现为国家级人才培养模式创新实验区、教育部中外人文交流全媒体产教融合基地、省级紧缺人才培养基地、省级实验教学示范中心、省级大学生校外实践教育基地、教育部产学合作协同育人项目、教育部供需对接就业育人项目专业。

本专业立足辽宁,面向全国数字媒体相关行业,坚持立德树人教育理念,培养适应社会主义现代化建设和未来社会与科技发展、德智体美劳全面发展的人才,学生将掌握数字媒体艺术专业相关工具应用的基础知识、专业理论和技能,以及实践能力、创新意识和批判性思维;将具备良好人文素质、科学精神、职业素养和社会责任感,以及团队意识和数字媒体国际视野。培养的人才适应国家数字化转型战略、数字辽宁发展规划,具备较强的专业应用能力、创意能力和互联网传播推广能力,以及数字智能思维。

【培养特色及优势】

本专业的特点是人文、艺术与科学深度交叉融合,万物互联、人工智能、大数据、虚拟现实、元宇宙等不断拓展着专业的边界。随着人类全面的数字化进程,数字媒体艺术伴随着数字信息时代的到来已经超越了自身的媒体属性,趋向于成为人与人、人与物、物与物连接的最基本的方式。专业在智能时代背景下,培养能够为数字生活提供创新服务设计、为地方产业经济升级提供数字赋能,能够在数字媒体相关领域胜任数字内容的策划、创作、传播、运营或管理等工作的高素质应用型人才。

【主干课程】

视听语言、剧本创作基础、动态视觉设计、智能生成设计、数字影像设计、新媒体设计、媒介动画、互联网IP设计、数字生活服务设计

【就业去向】

当下各大互联网企业蓬勃发展不断迭代,数字生活已经深入到社会的各个方面,传统和新兴的企事业单位均加快了数字化进程,毕业生可在互联网企业、游戏、影视、动画、文博展示、交互媒体、文旅开发、文化传媒、广告、自媒体营销、政府和事业单位的媒体部门及各级院校、科研院所等单位任职。

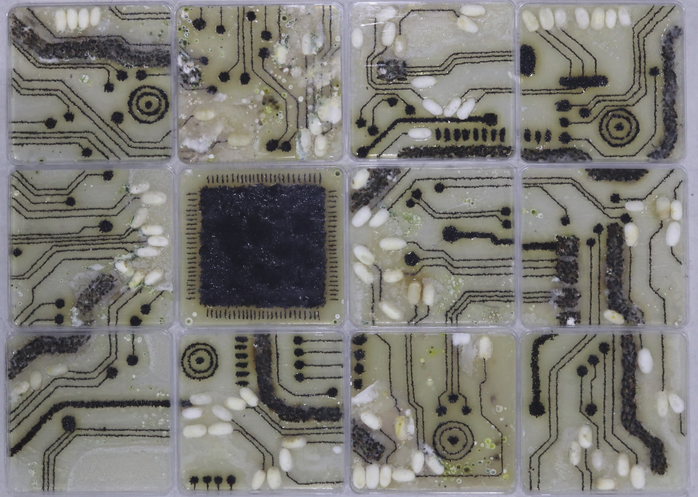

(5)艺术与科技 英文名:Art and technology

【专业介绍】

本专业创建于2013年,是大连工业大学校管专业,于2021年获批国家级一流本科专业建设点,2018年获得辽宁省普通高等教育本科教学成果奖,拥有辽宁省艺术与科技虚拟仿真实验室和辽宁省高等学校艺术科技融合创新团队。艺术与科技专业以科技为平台、以艺术和科技融合为特色,注重学科之间的交叉与联系,注重研究学科之间内在联接,从人的认知体系去探究学科的形成和关系;培养具有专业艺术修养、具有媒介探索与开发能力,能够深入挖掘、发展创造媒材语言的能力、技术应用能力、创新能力、管理能力和沟通能力,能够应对新时代需求、促进当代文化发展并服务于社会大众的创造性应用型艺术设计人才。

【培养特色及优势】

1、跨学科平台:本专业借助学校工、理、艺、文、管、经多学科背景,积极发挥传统工科优势,形成艺术与科技融合发展的独特优势。

2、跨学科课程机制:专业设有“生物科技与艺术、化学科技与艺术、物理科技与艺术、信息科技与艺术”四门跨学科课程,聘请学校相关学院的老师与本专业教师联合授课,形成跨学科课程机制,主要解决如何通过新兴技术手段拓宽艺术创作边界等核心问题。

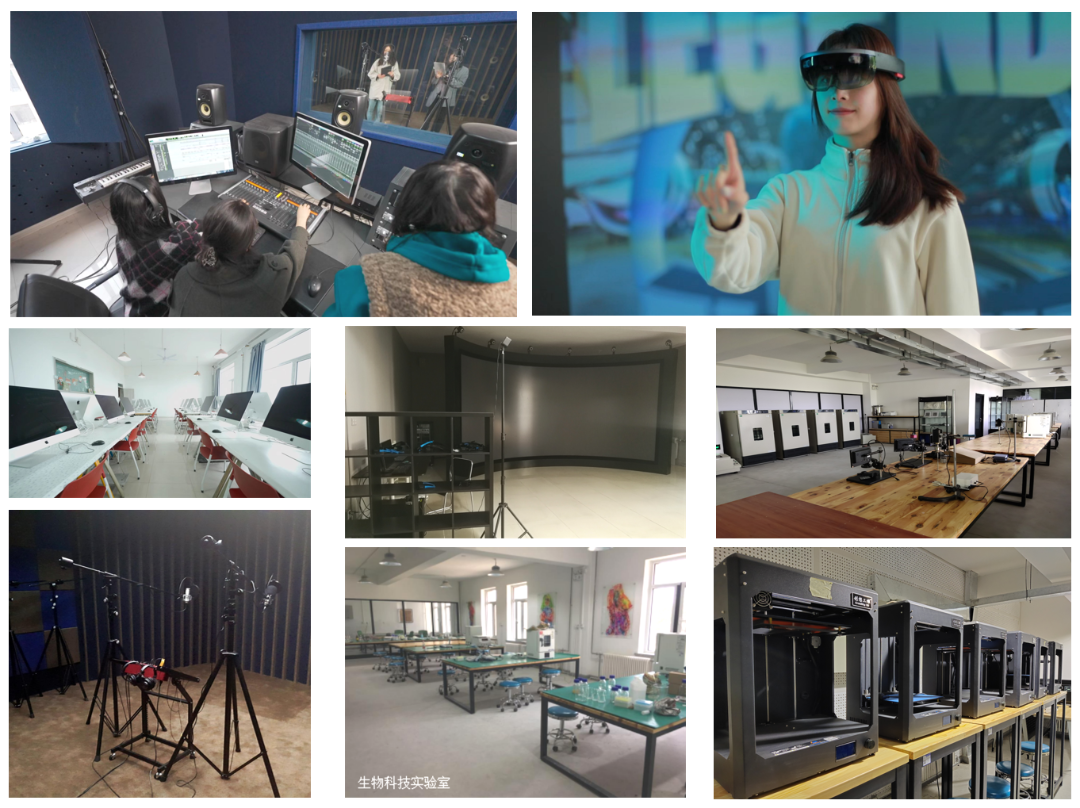

3、实验室教学模式:依据专业课程设置,目前建立三个教学实验板块:影像生成实验板块、虚拟现实实验板块、艺术与科技实验板块。根据这些实验板块建立高水平跨学科实验室9类,最大限度的为专业跨学科人才培养体系提供良好平台,使实践教学达到一个新高度。

4、专业教学师资:教师团队由毕业于国内外高水平院校的博士后、博士、硕士等构成,知识结构多元化,专业领域实现了互补与优化;聘请外籍教师和跨学科领域专家、教授定期给学生授课、做讲座并与本专业教师深入交流合作,建设多领域、多层次的师资队伍。

【主干课程】

媒介认知、异形媒介影像实验、虚拟现实、生物科技与艺术、化学科技与艺术、媒介生成、交互艺术、媒介表达

【就业去向】

毕业生主要服务于文化创意产业、新型产业以及科创领域的未来新兴产业等行业。主要涉及新媒体艺术领域、数字艺术设计领域、影视领域、虚拟现实设计领域、交互体验设计等领域,同时涉及跨领域(与其他专业领域的专家合作,开展跨界项目,产生融合艺术与科技的综合性项目)。

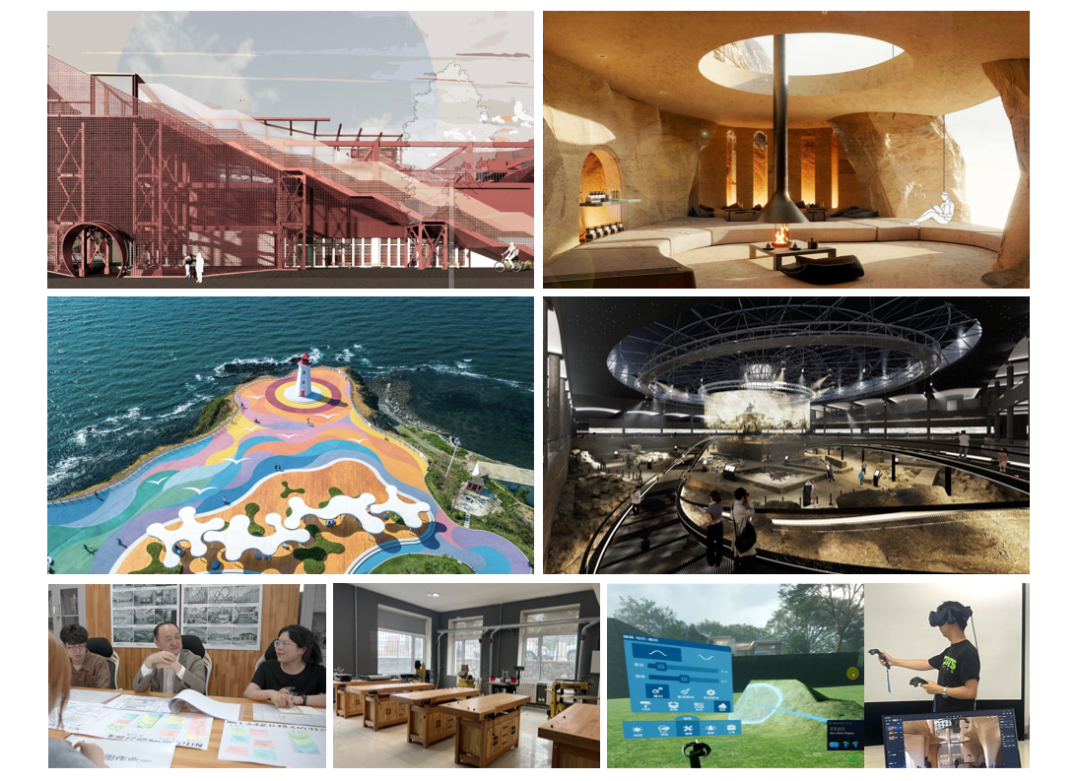

2.风景园林 英文名:Landscape architecture

【专业介绍】

风景园林是一门涉及美术学、设计学、城市规划学、建筑学、社会学等多学科融合的解决人类与环境关系的科学。大连工业大学风景园林专业创办于1995年,前身为环境艺术专业的室外环境设计方向。2006年调整为艺术设计学学科下的景观设计方向,自此开始独立招生。2012年在国家教育部学科统一调整的大背景下,景观设计专业正式更名为风景园林专业,成为国家教育部批准建设的一级学科。2018年风景园林专业获批硕士学位授权点,同时招收设计学(景观方向)硕士和风景园林专业硕士。

【培养特色及优势】

风景园林专业依托学校“工科校级平台”和学院“艺术院级平台”,打造“工”“文”“艺”“科”相融合的交叉学科特色。实现景观、建筑、规划和艺术等多学科交叉的学科框架,以培养具有广阔视野、现代创新思维、实践能力强、综合素质高的创意设计与工程实践人才为办学理念,以塑造符合风景园林行业导向、紧跟市场需求,兼具艺术、科技与工程素养的高层次应用型人才为培养目标。凸显在风景园林艺术、文化景观创意、环境景观生态修复等方向的专业优势,具体体现在滨海景观设计与实践、美丽乡村景观风貌保护与设计与实践、城市人居环境景观设计与实践、工业景观生态修复与再生设计与实践等方面的特色。

风景园林的教师全部是“双师型”教师,都具有丰富的科研与实践经历,具有主持国家、省市纵向项目和实践设计项目的经验和能力,综合素质高,实践能力强。是设计院、公司的设计总监,是中国科技部、国家自然基金委、教育部学位中心、国家海岛保护与修复、省历史文化保护、大连市城市规划等各方面的评审专家。具备完备的校企协同合作的实践教学体系,由校内教授景观设计与实践工作室、景观设计研究院、风景园林相关设计与工程中心以及校外18个校企联合实践教学基地构成风景园林实践教学共同体。

【主干课程】

风景园林历史与理论、国家公园与风景名胜区规划、风景园林设计一、风景园林设计二、风景园林植物学、风景园林建筑设计、风景园林工程设计、居住区景观设计、乡村景观设计与传统聚落保护。

【就业去向】

通过风景园林设计基础理论的学习和专业知识体系的培养,学生具备风景园林方案设计、施工组织与管理、新材料新技术应用的创新创意设计能力,具备较强的交流、沟通、组织和团队协作能力,成为具有广阔视野、现代创新思维、实践能力强、综合素质高的创意设计与工程实践高层次应用型人才。

风景园林专业学生毕业后可在城建和园林政府部门、高等院校、科研院所、各类风景园林设计公司、城市规划、建筑设计、环境设计院等单位从事现代风景园林、乡村园林、后工业园林、风景旅游区规划、城市与区域生态规划设计的公务员、设计、教学以及科研等工作。

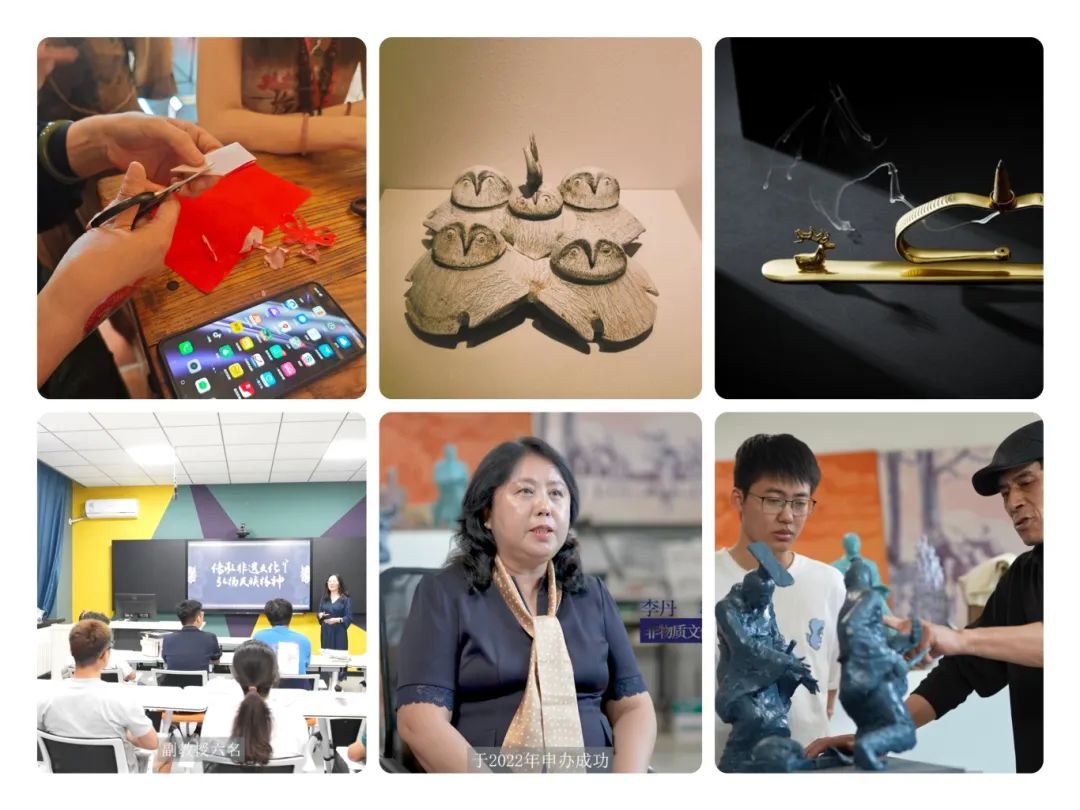

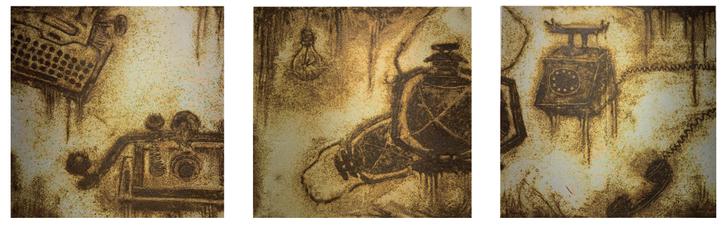

3.非物质文化遗产保护 英文名:Intangible cultural heritage protection

【专业介绍】

东北地区第一个非物质文化遗产保护本科专业于2022年获批,拥有一支高学历、高职称的跨学科师资队伍,立足东北和全国非遗人才需求,培养具备扎实的非遗学科理论功底和跨专业、跨学科意识,掌握系统的非遗创新实践能力,能从事非物质文化遗产和民族文化设计领域的保护、传承、创新开发、产业服务、项目管理等相关工作,并具备自主创业能力的复合应用型人才。2024年获批艺术遗产硕士学位授权点,招收艺术学艺术遗产方向学术型硕士。

【培养特色及优势】

跨学科融合的课程体系。依托学院“辽宁省艺术设计与科技融合创新应用重点实验室”、“辽宁省艺术与科技虚拟仿真实验教学中心”等优势资源,构建艺术学、文学、社会学、信息学跨学科融合的课程体系,打造非遗保护的“科技工具箱”。

知行合一的教学体系。理论深耕与实践创新双轨驱动,强化田野调查、校企合作等实践内容,聘请非遗传承人担任导师,实现“学术研究”与“匠心传承”的深度融合,着力培养学生的实践能力和项目管理能力。

综合能力强的师资团队。现有专职教师10人,均为“双师型”教师,其中教授3人,副教授5人,博士4人(含在读),具有主持国家、省市横纵向项目和实践设计项目的经验和能力。另与多位非遗传承人建立了合作关系,建设实践实习基地。

【主干课程】

造型基础与观察方法、民俗学、非物质文化遗产概论、民间文学、民间艺术、非遗项目与文本、非遗项目与视觉转化、民间艺术的产业开发

【就业去向】

政府及公共文化机构:到文旅部门、非遗保护中心、博物馆等机构从事非遗保护与开发、管理、调查、宣传等工作;教育与研究领域:在高校、中小学及科研机构从事非遗课程开发、学术研究与文化普及工作;文旅行业与传媒行业:在文化创意公司、传媒集团、媒体平台等从事文创设计、文案、运营等工作,探索非遗市场化路径;也可以自主创业。